纺纱技术决定了衣服的质量,手捧《农书》细品

【作 者】:网站采编

【关键词】:

【摘 要】:衣食住行已经成为了我们生活中不可或缺的一部分,而衣服布料则成为了我们生活质量的体现,看一个人的生活水平的高低,我们往往会从他的穿衣来判断。而衣服布料的生产自古以来

衣食住行已经成为了我们生活中不可或缺的一部分,而衣服布料则成为了我们生活质量的体现,看一个人的生活水平的高低,我们往往会从他的穿衣来判断。而衣服布料的生产自古以来就成为了我国商业的重要组成部分,其核心便是纺纱。纺纱技术的高低往往决定衣服生产的量与质。

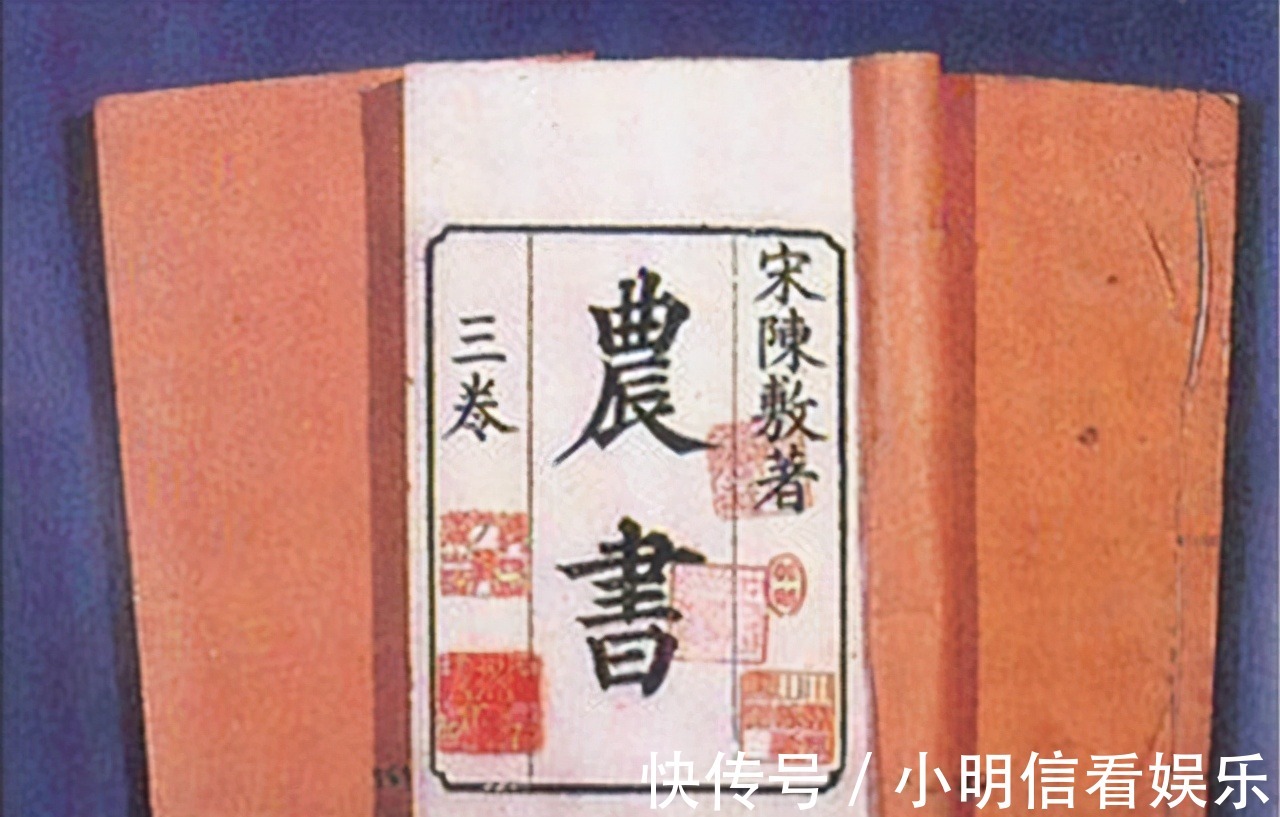

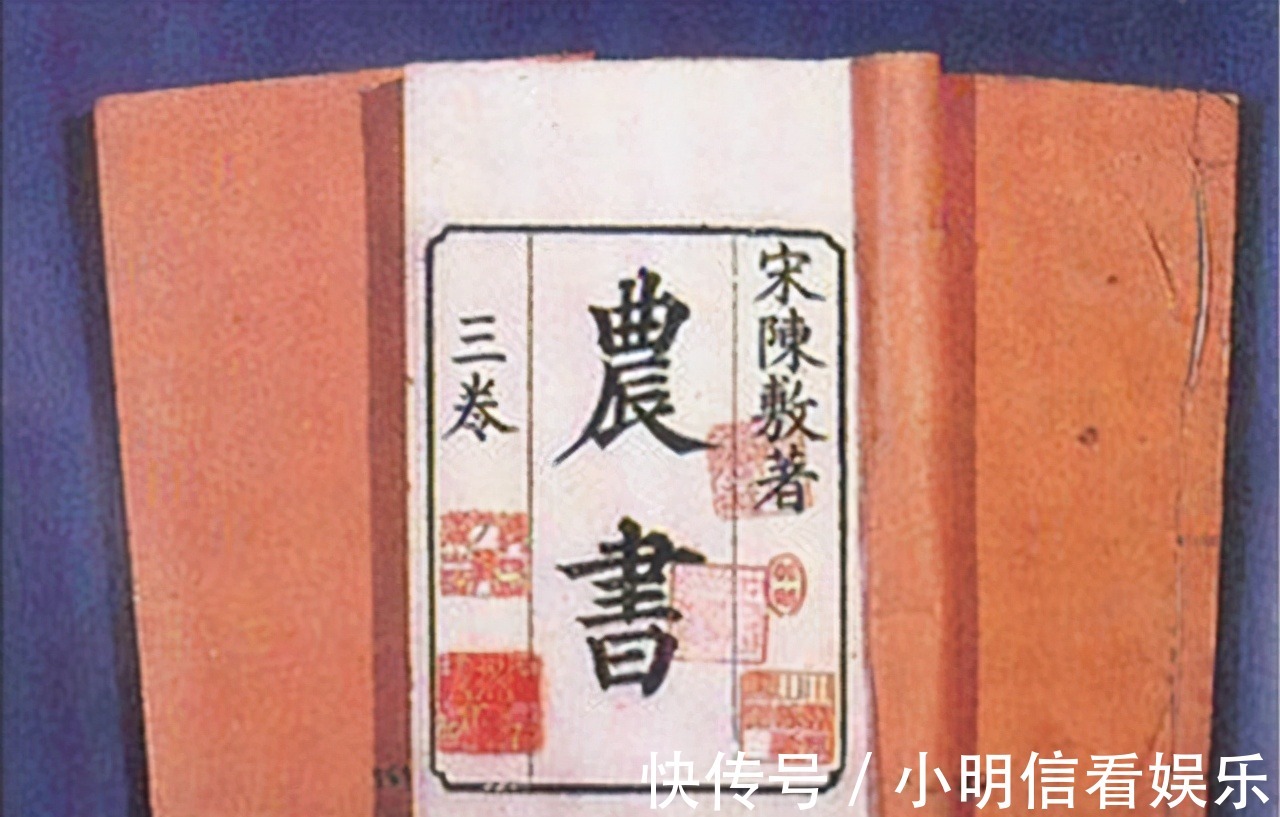

元朝作为我国的历史上版图最大的一个国家,其经济,文化等各个方面都值得我们去探讨。而作为纺织技术的高峰与繁荣期的时代,我们只需要手拿一本《农书》,便可以纵观这段历史,通过王祯的文字记录,穿越到千百年之前,一起看看元朝棉纺织业的盛况,并且对这一盛况进行分析,为何元朝的棉纺织业能够有如此巨大的市场呢?

中华文化上下五千年,正是因为有着浩如烟海的史书典籍,我们才能够通过他们去洞悉一个时代,去分析这个时代下的人民生存状况,也能够通过它们去了解当时社会的经济发展状况和生产力水平。

而王祯的这本《农书》虽然只是从侧面展现出元朝的棉花种植,以及棉纺技艺的高超,但是我们依旧能够从中窥探出元朝棉纺织业繁荣的盛况。

首先棉花的广泛种植就为棉纺织业的发展提供了充分的原材料,但是这里需要提到的是棉花在元朝之前并非广泛种植的作物,而到了元朝棉纺种植已经从之前的藉藉无名到了寸土皆有的地步,从此可见元朝对于棉纺需求之大,举国上下对于纺织业的重视。

在最早的文献记载,我国的棉花种植和利用可以追溯到海南岛,因为海南岛的热度气候就十分适合棉花的种植与生长,所以它也有着不少有趣的古名字。如可爱的“吉贝”就是人们通过棉花的颜色和白色的贝壳进行联想对比命名的,这个小小的命名也可以看到棉花与海南文化之间的密切联系。

而棉纺技术则根据《农书》的记载与其他的史料佐证,可以推断其在汉代时的西南地区就已经有了水准,当时在社会中广为流传的“广幅布”其实也就最早的棉布。那么元朝的棉纺技术又有什么样的改进呢?为何元朝的棉纺技术能够称得上顶尖,而汉代的则不能呢?

对于元朝的棉纺技术早在农书就做出了评价,王祯是这样说的,他认为元代的棉纺技术不仅仅工具十分的精巧省力,而且能够将棉花的柔软和细腻最大程度发挥,不仅仅十分的轻薄保暖还能够适用于南北各地。可谓是对于元朝的棉纺产品做出了中肯的评价,并且还介绍了不少的棉纺工具,比如弹棉花的弹弓,在这个时候就已经长达四尺了,不仅仅能够将棉花压轧得更加的细腻,而且还十分的省力。

说起元代的棉纺技术我们就不得不提到一个人,相信很多人都听说过她的名字——黄道婆。无论是后代将其神化还是把她的事迹编成故事流传,其背后还是对于她发明棉纺各项工序的赞美以及对于她的崇拜之情。而在《农书》上也恰恰记录好了黄道婆所发明的各项工序,成为了世人学习棉纺技术的必备参考文献。

黄道婆作为松江府人,为了改变当地的棉纺生产,立志到个体去取经,于是在早年的时候来到了崖州。在这里她看见黎族人民的棉纺加工技术,于是她牢记于心。在完全掌握之后,她就再次坐船回家,虽然她已经年老了,但是她还是根据自己的记忆将黎族的棉纺技术和内地的棉纺技术结合起来,形成了一套新的更加节省时间和力气的棉纺技术,一经试用,很快就开始传播开来。

其主要的工序分为擀、弹、纺、织四项。这些都被《农书》记载下来了,不仅仅如此还有相关的经验总结书会将黄道婆的技术作为单独的一个章节去讲解,书籍的传播也大大加大了黄道婆棉纺技术的传播,于是整个社会的棉纺工具和棉纺技术都得到了新的提高,最终的棉布十分细腻和柔软,被当时的社会阶层看做是上品的布料,这些都大大的繁荣了元代的棉纺织业。

黄道婆改良和推广的棉纺技术只能说是从供应上促进棉纺织业的繁荣,另外一方面还是来自于社会的需求。正是因为社会对于棉布的大量需要,才会有人愿意去生产棉布,从事于棉纺织业。王祯在《农书·卷21》就曾说:棉花在处理和加工方面比桑蚕简单多了,不仅仅如此而且还能够保暖。